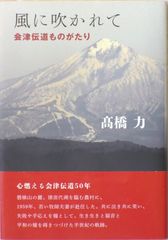

髙橋力『風に吹かれて――会津伝道ものがたり』 [読書メモ]

髙橋力、『風に吹かれて――会津伝道ものがたり』、日本基督教団出版局、2012、221頁、2100円。を読んでみた。

髙橋力、『風に吹かれて――会津伝道ものがたり』、日本基督教団出版局、2012、221頁、2100円。を読んでみた。名字の「髙」の字は、はしごの高。

(著者の名の読みは「ちから」だが、親しい人は「リキさん」と呼んでいるらしい。)

気になる言葉のメモ(そのままの引用だったり、わたしなりの言い換えだったり)。

教会のある集会中、牧師の赤ん坊が泣き出したので、牧師は子どもの面倒を見に行った。

すると、ある信徒が言った。「御言葉を語ることより自分の子どものことを優先させた」。「牧師が御言葉に集中すべき集会の最中に、おむつを替えるなどとんでもない」。

自分の信仰に熱心になる人ほど、他人に冷たくなる。

クリスチャンのあるべき論を振りかざしていたその人は、やがて礼拝から遠ざかった。

(p.146あたり)

◆

牧師には少なくとも10日間の休暇は与えなさい。なぜ10日間か、それは、2回の日曜日の礼拝を他所で守れるからだ。できるだけ日本基督教団ではない他教派の礼拝に参加するのがお薦めだ。異なるものとの出会い、そのような刺激的な体験が牧師に必要なのだということを教会の役員さんたちに認識してもらいたい。

(pp.197-198あたり)

◆

礼拝マニュアルを時間をかけて創った。単なる順序ではない。司式者、オルガニスト、献金奉仕者等々、スムーズな動きを検討した。聖書朗読はただの読み方ではない。誤読はなく、目を閉じて聞いても分かるように十分に読み込んで準備する。祈りの用語にも留意する。例えばドラマのように語られる一つひとつがメッセージとして繋がり、思いが込められるようにと願いながら仕上げた。

・・・礼拝が何であるか、その意味を深める表現が湧いてくるには何回も繰り返して自己吟味が要る。牧師と役員などの礼拝をめぐる議論は尽きることはない。決まりごとに従って礼拝が進めばそれでいいということはない。時には会衆と共に学び直すことが肝要だ。礼拝学という学問が各問として成り立つだけでなく、その礼拝者の人生が主イエスの体として成長するまでに役立てられねばなるまい。

(p.203)

ふしぎなキリスト教(2) [読書メモ]

橋爪大三郎、大澤真幸、『ふしぎなキリスト教』(講談社現代新書2100)、講談社、2011年、350頁、840円+税。を読んでみた。

前回の続き。 →前回の記事

「第2部 イエス・キリストとは何か」より

人間は自分の努力で救われたりしない。救うのは神だから、人間は自分で自分を救えない。救うのは神で、救われるのは人間である。救いは、人間の業(行為)の問題ではなく、神の恩恵の問題である。

神が誰を救うかは、神自身が理解していればよく、それを人間に説明する責任もないし義務もないし。これをまるごと受け入れないと、一神教にならない。

(pp.184-185)

「つまりね、人間には神に愛される人と愛されない人がいる。いていいの。それは受け入れなければならない。

だって、そんなことを言えば、健康の人と病気の人とか、天才とそうじゃない人とか、人間はみんな違いがあるでしょ。このすべての違いを、神は、つくって、許可しているわけだから。そうすると、恵まれている人間と恵まれていない人間がいることになって、それは一神教では、神に愛されている人と愛されていない人というふうにしか解釈できないんです。

そして、人間は必ず、自分より愛されている人を誰か発見するし、自分より愛されていない人を誰か発見する。これをいちいち、嫉妬の感情とか、神に対する怒りとして表明していたら、、一神教は成立しないんですよ。」

(pp.228-229の橋爪の発言をそのまま引用)

「第3部 いかに「西洋」をつくったか」より

資本主義の精神にしろ、自然科学や合理主義にしろ、主権とか人権とか近代的な民主主義とか、あるいは、カントの哲学やマルクス主義など、宗教から独立した、あるいは宗教色を脱した概念だと一般的に見なされているものも、実は、キリスト教という宗教の産物である。キリスト教から脱したと見えるその地点こそが、まさにキリスト教の影響によって拓かれている。そういう逆説が、キリスト教のふしぎの一つだ。

(pp.295-328あたり、特にp.316、322)

グローバリゼーションとは、「ふしぎなキリスト教」に由来する西洋文明が、それとは異なった宗教的な伝統を受け継ぐ文明や文化と、深く交流したり、混じり合ったりするということ。これによって、「西洋」に由来する「近代」にも限界や問題があることが明らかにされ、自覚されるようになってきている。キリスト教に下支えされてきた文明がどのように変容していくか。あるいはどのように自分を乗り越えていかなければならないのか。それが次の主題である。

(p.341)

「キリスト教のインパクトが、よい意味か悪い意味かの判断は措くとしても、いかに大きいかということ、そのインパクトが伝わったり、残ったりするときの論理がいかに屈折したものであったかということ、こうしたことがわかってもらえればいいかなと思います。」

(pp.341-342の大澤真幸による最後の文章)

前回の続き。 →前回の記事

「第2部 イエス・キリストとは何か」より

人間は自分の努力で救われたりしない。救うのは神だから、人間は自分で自分を救えない。救うのは神で、救われるのは人間である。救いは、人間の業(行為)の問題ではなく、神の恩恵の問題である。

神が誰を救うかは、神自身が理解していればよく、それを人間に説明する責任もないし義務もないし。これをまるごと受け入れないと、一神教にならない。

(pp.184-185)

「つまりね、人間には神に愛される人と愛されない人がいる。いていいの。それは受け入れなければならない。

だって、そんなことを言えば、健康の人と病気の人とか、天才とそうじゃない人とか、人間はみんな違いがあるでしょ。このすべての違いを、神は、つくって、許可しているわけだから。そうすると、恵まれている人間と恵まれていない人間がいることになって、それは一神教では、神に愛されている人と愛されていない人というふうにしか解釈できないんです。

そして、人間は必ず、自分より愛されている人を誰か発見するし、自分より愛されていない人を誰か発見する。これをいちいち、嫉妬の感情とか、神に対する怒りとして表明していたら、、一神教は成立しないんですよ。」

(pp.228-229の橋爪の発言をそのまま引用)

「第3部 いかに「西洋」をつくったか」より

資本主義の精神にしろ、自然科学や合理主義にしろ、主権とか人権とか近代的な民主主義とか、あるいは、カントの哲学やマルクス主義など、宗教から独立した、あるいは宗教色を脱した概念だと一般的に見なされているものも、実は、キリスト教という宗教の産物である。キリスト教から脱したと見えるその地点こそが、まさにキリスト教の影響によって拓かれている。そういう逆説が、キリスト教のふしぎの一つだ。

(pp.295-328あたり、特にp.316、322)

グローバリゼーションとは、「ふしぎなキリスト教」に由来する西洋文明が、それとは異なった宗教的な伝統を受け継ぐ文明や文化と、深く交流したり、混じり合ったりするということ。これによって、「西洋」に由来する「近代」にも限界や問題があることが明らかにされ、自覚されるようになってきている。キリスト教に下支えされてきた文明がどのように変容していくか。あるいはどのように自分を乗り越えていかなければならないのか。それが次の主題である。

(p.341)

「キリスト教のインパクトが、よい意味か悪い意味かの判断は措くとしても、いかに大きいかということ、そのインパクトが伝わったり、残ったりするときの論理がいかに屈折したものであったかということ、こうしたことがわかってもらえればいいかなと思います。」

(pp.341-342の大澤真幸による最後の文章)

タグ:一般の新書

ふしぎなキリスト教(1) [読書メモ]

橋爪大三郎、大澤真幸、『ふしぎなキリスト教』(講談社現代新書2100)、講談社、2011年、350頁、840円+税。を読んでみた。

英語タイトルは”Wonders In Christianity”

信仰を脇に置いた聖書学的常識すら踏まえていなかったり、そもそも宗教社会学的な視点でキリスト教を捉えようとしているので、信仰理解としてそうではないというところも多々あり、一般向けの自由でざっくばらんな対談なので厳密な議論をしているわけではなく、売れることを狙った新書であるので・・・などなどいろいろあるところには目をつぶって、批評とか反論とか感想ではなく、興味深い発言(必ずしも全面的に賛成するわけではないが)を私なりに抜き出したり、言葉を整理して言い換えたり。

「第1部 一神教を理解する――起源としてのユダヤ教」より

一神教は、たった一人しかいない神(God)を規準(ものさし)にして、その神の視点からこの世界を見る。たった一人しかいない神を、人間の視点で見上げるだけではダメ。神から見たらどう見えるかを考えて、それを自分の視点にする。

多神教は、神から見るなんてことはどうでもいい。あくまでも人間中心。人間中心か、神中心か。これが、一神教かどうかの決定的な分かれ目になる。

(p.55)

この世界は不完全である。そこで人間は、「神さま、この世界はなぜ不完全なんですか」と神に語りかけ、対話をしながら日々を送ることになる。この世界が自分にとって厳しく不合理に見えるときほど、対話は重要になる。

これが試練ということで、試練とは、現在を将来の理想的な状態への過渡的なプロセスだと受け止め、それを引き受けて生きるということ。

信仰とは、不合理なことを神との関係によって解釈していくという決意である。自分に都合がいいから神を信じるのではない。自分に都合の悪い出来事もいろいろ起こるけれども、それを合理的に解釈していくと決意するのである。

(pp.78-79)

偶像崇拝がいけないのは、偶像だからではなく、偶像をつくったのが人間だから。人間が自分自身をあがめているというところが、偶像崇拝の最もいけない点だ。

(p.88)

ヤハウェは、天に大きな拡声器をつけて「私はヤハウェです。みなさん、私の言うことを聞きなさい」とやってもいいが、そうしないで、預言者を選んで、彼だけに語りかける。残りの人々は、預言者の言葉を聞いて、神の言葉だと信じる。つまり、神の言葉は、それを神の言葉だと信じる人々の態度とともにしか存在できない。ヤハウェは、このように神と人間との関係を設計した。こうして、神の言葉を信じる宗教共同体が存在し始める。

(p.113)

世界を造られた神は、必要があれば自然法則を一時停止させることができる。これが奇蹟である。自然法則の普遍的な支配(科学的な合理性)とその例外的な停止(奇蹟)との間には、表裏一体の関係があるのであって、呪術対科学という対立の中で、奇蹟は、むしろ科学の側に属している。よく、この科学の時代に奇蹟を信じるなんて、と言う人がいるが、一神教に対する無理解もはなはだしい。「科学を信じるから奇蹟を信じる」というのが一神教的に正しい。

(pp.117-118)

→続きの「ふしぎなキリスト教(2)」へ

英語タイトルは”Wonders In Christianity”

信仰を脇に置いた聖書学的常識すら踏まえていなかったり、そもそも宗教社会学的な視点でキリスト教を捉えようとしているので、信仰理解としてそうではないというところも多々あり、一般向けの自由でざっくばらんな対談なので厳密な議論をしているわけではなく、売れることを狙った新書であるので・・・などなどいろいろあるところには目をつぶって、批評とか反論とか感想ではなく、興味深い発言(必ずしも全面的に賛成するわけではないが)を私なりに抜き出したり、言葉を整理して言い換えたり。

「第1部 一神教を理解する――起源としてのユダヤ教」より

一神教は、たった一人しかいない神(God)を規準(ものさし)にして、その神の視点からこの世界を見る。たった一人しかいない神を、人間の視点で見上げるだけではダメ。神から見たらどう見えるかを考えて、それを自分の視点にする。

多神教は、神から見るなんてことはどうでもいい。あくまでも人間中心。人間中心か、神中心か。これが、一神教かどうかの決定的な分かれ目になる。

(p.55)

この世界は不完全である。そこで人間は、「神さま、この世界はなぜ不完全なんですか」と神に語りかけ、対話をしながら日々を送ることになる。この世界が自分にとって厳しく不合理に見えるときほど、対話は重要になる。

これが試練ということで、試練とは、現在を将来の理想的な状態への過渡的なプロセスだと受け止め、それを引き受けて生きるということ。

信仰とは、不合理なことを神との関係によって解釈していくという決意である。自分に都合がいいから神を信じるのではない。自分に都合の悪い出来事もいろいろ起こるけれども、それを合理的に解釈していくと決意するのである。

(pp.78-79)

偶像崇拝がいけないのは、偶像だからではなく、偶像をつくったのが人間だから。人間が自分自身をあがめているというところが、偶像崇拝の最もいけない点だ。

(p.88)

ヤハウェは、天に大きな拡声器をつけて「私はヤハウェです。みなさん、私の言うことを聞きなさい」とやってもいいが、そうしないで、預言者を選んで、彼だけに語りかける。残りの人々は、預言者の言葉を聞いて、神の言葉だと信じる。つまり、神の言葉は、それを神の言葉だと信じる人々の態度とともにしか存在できない。ヤハウェは、このように神と人間との関係を設計した。こうして、神の言葉を信じる宗教共同体が存在し始める。

(p.113)

世界を造られた神は、必要があれば自然法則を一時停止させることができる。これが奇蹟である。自然法則の普遍的な支配(科学的な合理性)とその例外的な停止(奇蹟)との間には、表裏一体の関係があるのであって、呪術対科学という対立の中で、奇蹟は、むしろ科学の側に属している。よく、この科学の時代に奇蹟を信じるなんて、と言う人がいるが、一神教に対する無理解もはなはだしい。「科学を信じるから奇蹟を信じる」というのが一神教的に正しい。

(pp.117-118)

→続きの「ふしぎなキリスト教(2)」へ

タグ:一般の新書

現代日本の危機とキリスト教(2) [読書メモ]

日本基督教団救援対策本部編、『現代日本の危機とキリスト教――東日本大震災緊急シンポジウム 東日本大震災を通して問われたこと』、日本基督教団出版局、2011、183頁、1995円。

(売り上げの一部は東日本大震災救援募金に献げられるとのこと)

読書メモ(そのままの引用ではなく、わたしなりの言い換えだったり、読んで得た黙想だったり)

(続き)

<神学者の視点から>

災いに遭った時、その時に初めて、わたしたちはこの世の不条理を思い、世界はこのままでよい世界ではなく、救われなければならない存在だということを知る。普段の世界の破れ目は隠されている。(p.57)

人間は、世界を「神のぶどう園」としてよく世話するように、神から委託を受けている。(p.59)

ヨブ記の中心主題は、苦難の意味づけではなく、いかにして苦難の経験を通して生ける神との交わりを得、救いに至るかである。ヨブにとって必要なことは、直接神にまみえることだ。(p.61)

わたしたち人間は神を軽視しており、この世界は自分に都合のよい神しか求めていない。苦難の現実はわたしたちにそのことを気づかせてくれる。わたしたちは、メシアを待ち望む救済待望的な世界に生きており、それ故に、高ぶる心を静めて、主の名を呼び始めなければならない(詩編46:10口語訳、50:15口語訳)(p.63)

この方は、自ら悲しみの人になられた。それは、人の目から涙がことごとくぬぐい取られて(黙示21:4)生きとし生けるものが神との愛の交わりの中で永遠の命の喜びを楽しみ祝う神の良き支配の開始を告げて、悲しむ人に真っ先に救いをもたらすためであった。(pp.64~65)

信仰を問わずに万人救済説を唱えることは聖書から外れますが、逆にまた、陰府にまで宣教するキリストの救いの業がわたしたちの見方を超えてはるかに大きいことを記した聖書箇所(一ペト3:18~19)を読み飛ばすこともできない。未信者のままでなくなった者たちの行く末を、キリストの絶大なる恩寵に委ねるという祈りは、キリストの恩寵を減じるものではなく、むしろそれを称揚するものだ。(p.69)

神はわたしたちを、滅びの歴史ではなく救いの歴史の中に招き入れ、さらに多くの者が参与するのを待っておられる。その三位一体なる神の歴史の中で苦難の意味づけをすることには、意味がある。苦難は神関係を純化し、かつこれを濃密化する(芳賀力『自然、歴史そして神議論』)。(p.72)

御子は、神の中にあって他者になりきることの人格(位格)的原理である。聖霊は、離れている他者と結び合い。合一化する人格(位格)的原理である。神は、ご自身の中に他者性と合一性を持っておられる。他者のためにキリストがそうするのであれば、わたしたちも行って、聖霊の助けのもとでそれをする。これがキリスト者の行動原理である。それを得るには、神の憐れみの業を今も想起させる礼拝に与って、共に祈るほかない。復興支援は礼拝から始まる。(pp.77~78)

<教会・牧師の視点から>

これでも神はいると言えるのか。いや、そうではなくて、むしろ、問われているのはわたしたちの方だ。わたしたちが「神はいるのか」と問うのではなく、神がわたしたちを問うておられる。(p.112)

大学で「先生って、神さまの声が聞こえるんですか」と聞く学生がいる。神さまの声は<問い>として聞こえてくる。いろいろなものを選んでいくときに、「この選びと、あの選び、あなたはいったいどちらを選ぶのか」という問いとして、神の声はわたしたちに聞こえてくる。(pp.112~113)

日本の教育基本法は、「人格は個人の持ち物である」と考えている。それで、教育の目標は「人格の完成である」ということになる。しかし、人格は個人の持ち物ではなく、「神との関係の中に立ち上がってくる応答性」である。キリスト教教育は、神との応答関係の中で責任の主体として生きること、そこに初めて人格というものが立つのだということを第一に教える。(pp.146~148)

あの人々の死は、犠牲であった。神以外のものを神として生きてきたわたしたちの罪の結果を、局所的に担わされることによって犠牲となられたのだ。(p.152)

(売り上げの一部は東日本大震災救援募金に献げられるとのこと)

読書メモ(そのままの引用ではなく、わたしなりの言い換えだったり、読んで得た黙想だったり)

(続き)

<神学者の視点から>

災いに遭った時、その時に初めて、わたしたちはこの世の不条理を思い、世界はこのままでよい世界ではなく、救われなければならない存在だということを知る。普段の世界の破れ目は隠されている。(p.57)

人間は、世界を「神のぶどう園」としてよく世話するように、神から委託を受けている。(p.59)

ヨブ記の中心主題は、苦難の意味づけではなく、いかにして苦難の経験を通して生ける神との交わりを得、救いに至るかである。ヨブにとって必要なことは、直接神にまみえることだ。(p.61)

わたしたち人間は神を軽視しており、この世界は自分に都合のよい神しか求めていない。苦難の現実はわたしたちにそのことを気づかせてくれる。わたしたちは、メシアを待ち望む救済待望的な世界に生きており、それ故に、高ぶる心を静めて、主の名を呼び始めなければならない(詩編46:10口語訳、50:15口語訳)(p.63)

この方は、自ら悲しみの人になられた。それは、人の目から涙がことごとくぬぐい取られて(黙示21:4)生きとし生けるものが神との愛の交わりの中で永遠の命の喜びを楽しみ祝う神の良き支配の開始を告げて、悲しむ人に真っ先に救いをもたらすためであった。(pp.64~65)

信仰を問わずに万人救済説を唱えることは聖書から外れますが、逆にまた、陰府にまで宣教するキリストの救いの業がわたしたちの見方を超えてはるかに大きいことを記した聖書箇所(一ペト3:18~19)を読み飛ばすこともできない。未信者のままでなくなった者たちの行く末を、キリストの絶大なる恩寵に委ねるという祈りは、キリストの恩寵を減じるものではなく、むしろそれを称揚するものだ。(p.69)

神はわたしたちを、滅びの歴史ではなく救いの歴史の中に招き入れ、さらに多くの者が参与するのを待っておられる。その三位一体なる神の歴史の中で苦難の意味づけをすることには、意味がある。苦難は神関係を純化し、かつこれを濃密化する(芳賀力『自然、歴史そして神議論』)。(p.72)

御子は、神の中にあって他者になりきることの人格(位格)的原理である。聖霊は、離れている他者と結び合い。合一化する人格(位格)的原理である。神は、ご自身の中に他者性と合一性を持っておられる。他者のためにキリストがそうするのであれば、わたしたちも行って、聖霊の助けのもとでそれをする。これがキリスト者の行動原理である。それを得るには、神の憐れみの業を今も想起させる礼拝に与って、共に祈るほかない。復興支援は礼拝から始まる。(pp.77~78)

<教会・牧師の視点から>

これでも神はいると言えるのか。いや、そうではなくて、むしろ、問われているのはわたしたちの方だ。わたしたちが「神はいるのか」と問うのではなく、神がわたしたちを問うておられる。(p.112)

大学で「先生って、神さまの声が聞こえるんですか」と聞く学生がいる。神さまの声は<問い>として聞こえてくる。いろいろなものを選んでいくときに、「この選びと、あの選び、あなたはいったいどちらを選ぶのか」という問いとして、神の声はわたしたちに聞こえてくる。(pp.112~113)

日本の教育基本法は、「人格は個人の持ち物である」と考えている。それで、教育の目標は「人格の完成である」ということになる。しかし、人格は個人の持ち物ではなく、「神との関係の中に立ち上がってくる応答性」である。キリスト教教育は、神との応答関係の中で責任の主体として生きること、そこに初めて人格というものが立つのだということを第一に教える。(pp.146~148)

あの人々の死は、犠牲であった。神以外のものを神として生きてきたわたしたちの罪の結果を、局所的に担わされることによって犠牲となられたのだ。(p.152)

タグ:東日本大震災

現代日本の危機とキリスト教(1) [読書メモ]

日本基督教団救援対策本部編、『現代日本の危機とキリスト教――東日本大震災緊急シンポジウム 東日本大震災を通して問われたこと』、日本基督教団出版局、2011、183頁、1995円。

(売り上げの一部は東日本大震災救援募金に献げられるとのこと)

目 次

はじめに・・・石橋秀雄

開会礼拝説教 「エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ」・・・北紀吉

総会議長挨拶 「神の迫り」・・・石橋秀雄

発題1 キリスト教学校の視点から 「何を学び、何を作り出していくか」・・・中山昇

発題2 神学者の視点から 「なぜ神は「悲しみの人」になられたのか」・・・芳賀力

発題3 キリスト教社会福祉の視点から 「悲しみと苦しみに寄り添う」・・・稲松義人

発題4 教会・牧師の視点から 「教会は何を語っていくのか」・・・岡本知之

全体会

特別講演 「土曜日のキリスト」エゼキエル書37:1~14・・・大木英夫

閉会の祈り・・・長崎哲夫、大村栄、小出望、鈴木功男

読書メモ(そのままの引用ではなく、わたしなりの言い換えだったり、読んで得た黙想だったり)

<開会礼拝説教>

教会は語る。神の御言葉を語る。今このとき、我々が何を語るべきかと神から問われている。(p.11あたり)

「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」と叫ばれた主は、絶望の淵にまで赴かれた。しかし、復活された。これによって、絶望の中にいる者に救いへの道を開いてくださった。このような絶望の主と結ばれて、わたしたちは、主と共に死に、主と共に新たな命に生きる。(pp.20~22あたり)

<総会議長挨拶>

神の迫りとして受け止め、自らの使命を確認しなければならない。(pp.29~30あたり)

(続く)

(売り上げの一部は東日本大震災救援募金に献げられるとのこと)

目 次

はじめに・・・石橋秀雄

開会礼拝説教 「エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ」・・・北紀吉

総会議長挨拶 「神の迫り」・・・石橋秀雄

発題1 キリスト教学校の視点から 「何を学び、何を作り出していくか」・・・中山昇

発題2 神学者の視点から 「なぜ神は「悲しみの人」になられたのか」・・・芳賀力

発題3 キリスト教社会福祉の視点から 「悲しみと苦しみに寄り添う」・・・稲松義人

発題4 教会・牧師の視点から 「教会は何を語っていくのか」・・・岡本知之

全体会

特別講演 「土曜日のキリスト」エゼキエル書37:1~14・・・大木英夫

閉会の祈り・・・長崎哲夫、大村栄、小出望、鈴木功男

読書メモ(そのままの引用ではなく、わたしなりの言い換えだったり、読んで得た黙想だったり)

<開会礼拝説教>

教会は語る。神の御言葉を語る。今このとき、我々が何を語るべきかと神から問われている。(p.11あたり)

「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」と叫ばれた主は、絶望の淵にまで赴かれた。しかし、復活された。これによって、絶望の中にいる者に救いへの道を開いてくださった。このような絶望の主と結ばれて、わたしたちは、主と共に死に、主と共に新たな命に生きる。(pp.20~22あたり)

<総会議長挨拶>

神の迫りとして受け止め、自らの使命を確認しなければならない。(pp.29~30あたり)

(続く)

タグ:東日本大震災

オットー『聖なるもの』(3) [読書メモ]

4.いろいろ

(1)カルヴァン『綱要』への言及?

第2章の原注に、カルヴァン『綱要』の中で"divinitatis sensus, quaedam divini numinis intelligentia"について語られていることが指摘されているが、『綱要』のどこだろうか。

どうやらこのとおりのラテン語原文があるわけではなくて、こういうことについて語っているということだろう。

『キリスト教綱要』1,3,1の冒頭に次のような言葉がある。

「われわれは、人間の精神のうちに、自然的衝動といってよいような、神的なものへの感覚がそなわっていることを、議論の余地のないこととして立てるのである。」

(渡辺信夫の旧訳、新教出版社、1962年、p.55)

(2)ギリシア語の表記

内容に直接関係ないが、本文中に時々出てくるギリシア語は、山谷訳でも華園訳でも久松訳でも、みなラテン文字で表記されている。

ところが、第7章の最初の部分に出てくるソフォクレスからの歌の引用だけは山谷訳と華園訳でなぜかちゃんとギリシア文字になっている。これは、原著がそうなっているのか?

また、第4章の4節中に出てくるマルコ10:32の引用はみなラテン文字で表記されているのに、第21章で出てくるマルコの同じ箇所の引用はギリシア文字。

しかし久松訳では第7章のその部分もラテン文字で表記している。せっかく同じ岩波文庫なのだからギリシア文字使えるんじゃない?

ところで、anthro^pouの活用語尾の二重母音はラテン文字にしたときoyなんてしないでouでよい。

この本に限らず、なぜかギリシア文字のuを何でもかんでも機械的にラテン文字yで置き換えられていることがよくあるように思われるが、いかがなものか?

(3)ウンゲホイアー

7章のタイトルは山谷訳では「巨怪なるもの」だったが、華園訳は「不気味なもの」。久松訳は、オットー自身が翻訳困難で最も近いドイツ語として使っている「ウンゲホイアー」をそのままカタカナで用いている。

(4)儀式的な言葉が持つ力

「ハレルヤだとかキュリエライスだとかセラとかいった聖書や賛美歌集の中にある古めかしくて意味がとれなくなってしまった表現や・・・儀式用語といったものが、礼拝的気分を減じるどころか、かえって高揚させてくれるという事実、まさにそういったものこそ特別「荘厳に」感じられ、愛好されているという事実をどう説明したらよいだろうか。・・・〔それは、〕それらによって神秘の感覚、「まったく他なるもの」であるという感じが呼び覚まされるからである。そのような感覚がそれらと結びついているからである。」

(久松訳、p.145f)

オットー『聖なるもの』

オットー『聖なるもの』(1) [読書メモ]

1.表記、原題、出版年

Rudolf Otto, 1869.9.25-1937.3.7.

オットーの名の日本語表記は、「ルドルフ」だったり「ルードルフ」だったり。

原題:

"Das Heilige: Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen"

副題の邦訳は、「神的なものの観念における非合理的なもの、およびそれの合理的なものとの関係について」(久松訳による)。

初版は1917年。原著者による最終改訂版は1936年。

2.内 容

(1)ヌミノーゼ

神的なものについての観念は、我々の定義可能な概念で把握できる部分(合理的な部分)もあれば、それだけでなく、我々が概念として明白に把握することのできない領域(非合理的な部分でこれを「ヌミノーゼ」(Numinöse)と呼ぶ)も持っている。この非合理的な部分を合理化することは不可能であるが、しかし、可能な限り、非合理的な面の諸要素をできるだけ言語化して、客観的妥当性を追求する理論を形成することを目指す。

(2)構 成

全23章は大きく三つに分けられる(区分の仕方は人によって異なる)。

1~10章で「ヌミノーゼ」が持つ非合理的な諸性質を現象学的に洗い出して「ヌミノーゼ」とは何かを明らかにする。

11~14章で、ヌミノーゼがどのようにして表現されるかについて旧新約聖書とルター(といってもプラトンからルター後のルター派まで)について示し、

15章以降では、聖なるものの経験のアプリオリ性などについて、また、キリスト教における「予覚」(華園訳は「直感」)(Divination)について、宗教哲学的に考察する。

オットー『聖なるもの』

カント「永遠平和のために」(5) [読書メモ]

3.気になる言葉のメモ (3)付録より

その国の公法に不正が含まれるとしても、完全な成熟にいたるまで、あるいは平和的な手段でこれを実現できるようになるまでは、そのままの状態を保つことが許容される・・・。時期尚早な変革を遂行した場合には、法的な体制が全く存在しない無政府状態に陥る運命にあるからである。(付録一より、中山訳、p.221)

人間のうちの道徳的な原理は決して消滅することがないのであり、この原理にしたがって着実に法の理念を実現しようとする理性は、進歩を続ける文化をつうじて常に成長していく。(付録一より、中山訳、p.238)

政治は道徳の前に屈しなければならない。しかしそのことによってこそ、政治が輝きつづけることができる状態にまで、たとえゆっくりとではあっても、進歩することを希望することができる。(付録一より、中山訳、p.239)

国際法がそもそも可能であるためには、まず法的な状態が存在していなければならない。この法的な状態がない自然状態では、どのような法を考えても、それは私法にすぎない。(付録二より、中山訳、p.249)

法に対する尊敬という法論の意味での道徳の前には、政治は膝を屈しなければならない。(付録二より、中山訳、p.251)

公法の状態を実現することは義務であり、同時に根拠のある希望でもある。これが実現されるのが、たとえ無限に遠い将来のことであり、その実現に向けてたえず進んでいくだけだとしてもである。だから永遠平和は、・・・単なる空虚な理念でもなく、実現すべき課題である。(付録二より、中山訳、p.253)

カント「永遠平和のために」(4) [読書メモ]

3.気になる言葉のメモ (2)「追加条項」より

人類が永遠平和に向かうことを保証するのは、摂理あるいは「自然」である。:

人類が永遠平和に向かうことを保証するのは、摂理あるいは「自然」である。:

永遠平和を保証するのは、「偉大な芸術家である自然」である。この自然は、運命と呼ぶこともできれば、摂理と呼ぶこともできよう。しかし、人間があたかも摂理を認識できるかのごとくに振る舞って摂理という語を使うよりも、自然と言った方が、人間の理性の限界を考えると適切であり、謙虚でもあろう。(第一追加条項より)

言語と宗教の違いは、諸民族のうちにほかの民族を憎む傾向を育み、戦争の口実を設けさせるものではあるが、一方では文化を向上させ、人々が原理において一致して、平和な状態でたがいに理解を深めあうようにする力を発揮する。・・・(このように)自然は賢明にも、(一方で)諸民族を分離させて(おり)、他方では、・・・たがいの利己心を通じて、諸民族を結合させているのであり、これなしで世界市民法の概念だけでは、民族の間の暴力と戦争を防止することはできなかっただろう。・・・自然はこのような方法で人間にそなわる自然な傾向を利用しながら、永遠平和を保証しているのである。もちろんこの保証は、永遠平和の将来を理論的に予言することのできるほどに十分なものではないが、実践的な観点からは十分なものであり、・・・。この目的に向かって努力することが、われわれの義務となっているのである。(第一追加条項より、中山訳、p.208-210)

国家は哲学者の言葉に耳を傾けよ。(第二追加条項より)

カント「永遠平和のために」(3) [読書メモ]

3.気になる言葉のメモ (1)「予備条項」、「確定条項」より

平和とは、すべての敵意をなくすこと。(中山訳、p.149)

平和とは一切の敵意が終わること。(宇都宮訳、p.13)

平和というのは、すべての敵意が終わった状態をさしている。(池内訳、p.54)

常備軍が存在すると、どの国も自国の軍備を増強し、他国よりも優位に立とうとするために、限りのない競争がうまれる。(中山訳、p.152)

戦争とは、・・・暴力によって自分の権利を主張しようとするもの。(中山訳、p.156-7)

敵対行為が発生しているというわけではないとしても、敵対行為の脅威が常に存在する状態のほうが「自然状態」であるので、平和は新たに創出すべきものである。(第2章の確定条項の冒頭部分)

国家の形式を区別するには二つの方法がある。

A 国家の最高権力を握っている人格の数の違いで区別する:「支配の形式」:支配する権力を握るのがただ一人か、数人か、市民社会を構成するすべての人であるかの三つの可能性があり、それぞれ、君主制、貴族制、民衆制と呼ばれる。

B 元首の数を問わず、元首が民をどのような統治方法で支配するか、憲法に基づいて国家がその権力を行使する方法によって区別する:「統治の形式」:これによる区別には、共和的であるか、専制的であるかの二種類だけがある。共和政体とは行政権(統治権)が立法権と分離されている国家原理であり、専制政体とは、国家が自ら定めた法律を独断で執行する国家原理である。(第一確定条項より)

「代議的でないすべての統治方式は、ほんらいまともでない形式である。というのは、立法者が同じ人格において、同時にその意志の執行者となりうるからである。・・・法の概念に適った統治形式は、代議制だけである。共和的な統治形式が機能するのは、代議制においてだけであり、代議制なしではその国家体制がどのようなものでも、専制的で暴力的なものとなる。」(第一確定条項より、中山訳、p.171、173)

平和状態は、諸国家間の条約によらなければ、成立させることも保証することもできない。だから、「平和連合」(foedus pacificum)(中山訳は「平和連盟」)とでも呼べるような特別な連合がなければならない。これは「平和条約」(pactum pacis)(中山訳は「和平条約」)とは異なる。平和条約は一つの戦争を終結させようとするだけだが、平和連合はあらゆる戦争を永遠に終わらせることを目指している。(第二確定条項より)

カント「永遠平和のために」(1) [読書メモ]

1.インマヌエル・カント「永遠平和のために」(Immanuel Kant, ”Zum ewigen Frieden,” 1795.)は、すでに三批判書(『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』)を出した後の1795年に上梓され、翌1796年に第二の「追加条項」を加えた増補版が出版された(岩波文庫版の解説)。当時の条約の形式になぞらえて、最初に留保条項を書き、続けて「予備条項」と「確定条項」を記す。条約になぞらえた書き方がされていることや第二追加条項などを読むと、ユーモア(あるいは辛辣な揶揄)を感じさせられる。

第1章では「予備条項」として「将来の戦争の原因となりうる要因が少しでも残っている条約は平和条約とはみなさないこと」、「国家の継承、交換、買収、贈与の禁止」、「常備軍を持たないこと」、「軍事国債の禁止」、「暴力による内政干渉の禁止」、「暗殺者の利用や降伏条約の破棄などの卑劣な戦略の禁止」の6つの禁止条項をあげる。

第2章では永遠平和の実現に向かう具体的な「確定条項」として、国内法、国際法、世界市民法の三つの法的体制の整備が必要として、国内法としては共和的な市民体制、国際法としては諸国家の自由な連合に基づいた国際体制、世界市民法としては他国訪問権が保証されることの三つを挙げる。

追加の「条項」として、「永遠平和の保証について」と「永遠平和のための秘密条項」の二つの補説、さらに付録として「永遠平和という観点からみた道徳と政治の不一致について」と「公法を成立させる条件という概念に基づいた道徳と政治の一致について」の二つ。

それにしても「永遠平和」という日本語としてしっくりしない邦題は、誰が最初に考えたのだろうか。「恒久の和平」とでもした方が内容に即していると思うのだが。

バルト『ローマ書』の序文を読み直す(5) [読書メモ]

(5)ついでに、カール・バルト『ローマ書新解』(川名勇訳、新教出版社、1962)の「序言」から。

あたかも何事も起こらなかったかのように

「この本の中で、当時〔1940~1941年〕このバーゼルでわれわれも経験した独特の緊迫した状態に気づくことはほとんどないであろう。・・・あの一九三三年のボンにおけるように「あたかも何事も起こらなかったかのように」という決意に、今こそ、はっきりとどまるべきであると固く心を定めていた。」『ローマ書新解』の「序言」、p.1。

待っている

「ローマ書の場合、それを学びつくすということはありえない。この意味で(一九一八年の序言でいくぶん偉ぶって表現したように)ローマ書はこれからもなお、「待ち続けている」――そして確かにこのわたしをも「待っている!」」『ローマ書新解』の「序言」、p.2。

私が理解する限り

「「私がパウロを理解するかぎり」という制約をつけ加えることをどのような注解者も免れることはできず、私にもできない。私の希望は、昔も今も、パウロが十分力強くあって、いつもなお、またいつも繰り返し、不十分な注解を通してでも、パウロ自身を聞かせるということである。」『ローマ書新解』の「序言」、p.3。

バルト『ローマ書』の序文を読み直す(4) [読書メモ]

カール・バルト『ローマ書講解』の序文から、気になる言葉のメモ

引用はすべて、小川圭治、岩波哲男訳『ローマ書講解』上(平凡社ライブラリー)、平凡社、2001。

(4)第五版、第六版の序文から

引用はすべて、小川圭治、岩波哲男訳『ローマ書講解』上(平凡社ライブラリー)、平凡社、2001。

(4)第五版、第六版の序文から

この書物について

「わたしがこの書物を書いた当時、わたしは流れに逆らって泳ぎ、閉ざされた扉に向かって槌を振り下ろし、だれにも、あるいは少数の人にしか気に入られないことを語ろうとしたのである。」「第五版への序」、pp.54-55。

第一版の序の末尾について

「わたしが第一版への序で、本書は<時が来るのを待つことになるかも知れない>と言った時、当時はそれはわたしの高慢だと解釈された。」「第五版への序」、p.55。

名言?

「旗をマストに掲げることはたやすいが、立派に下ろすことは難しい。・・・もっと難しいのは、どうしても旗を下ろすことができない場合に、立派にそれを掲げ続けることである。そしてこれがわたしの場合である。」「第五版への序」、p.57を一部改めた。

この書物について

「本書は近代プロテスタント主義が陥っている内的、外的の危急の壁を貫く突破口が打ち抜かれたことの徴である。」「第五版への序」、p.58。

ユーモア?

「まさに神は用いたもう。そしてこのような主の犬(ドミニ・カニス)〔ドミニコ修道会にかけた言葉〕でありたいと願ったし、またこの修道会にわたしの読者をすべて入会させたい。」「第五版への序」、p.59。

格言

「戒められることによって、我々は学ぶ。」(Moniti discamus!)「第五版への序」、p.60を一部改変。

「本書が書かれてからわたしは七歳年を取り、その間にわれわれのすべてのノートも訂正されているという事実から生じる保留を今日の読者は見失わないでほしい。」「第六版への序」、p.62。

バルト『ローマ書』の序文を読み直す(3) [読書メモ]

カール・バルト『ローマ書講解』の序文から、気になる言葉のメモ

引用はすべて、小川圭治、岩波哲男訳『ローマ書講解』上(平凡社ライブラリー)、平凡社、2001。

(3)第三版、第四版の序文から

引用はすべて、小川圭治、岩波哲男訳『ローマ書講解』上(平凡社ライブラリー)、平凡社、2001。

(3)第三版、第四版の序文から

「ローマ書の注解というような、生気に溢れた、責任を伴う仕事が、どうして長く硬直したままでありうるだろうか。」「第三版への序」、p.41。

ジョーク?

『ローマ書』初版が出たときに歴史批評学の立場にある神学者たちから厳しい批判を受けたことについて、バルトは「ディオクレティアヌス的迫害」だと言った。「第三版への序」、p.42。

異なる霊の大合唱の中に「主題の核心」を聞き取る

「ローマ書において語っているのは、『異なる霊』つまり・・・ユダヤ的、通俗キリスト教的、ヘレニズム的、その他の『霊』だけである・・・。すべては文字(リテラ)であり、『異なる』霊の声であって――そのすべてがまたもしかして『主題の核心』(ザッヘ)との関連において(キリストの)霊(スピリトゥス)の声として理解されるかどうか、またそれがどこまで可能かということ、それが文字(リテラ)の研究に際して問われるべき問題である。」・・・そうであるならば、「その注解者はパウロについての注解を書くのではなく、・・・パウロと共に注解を書くことになるであろう。」「第三版への序」、pp.43-44。

カトリック神学の側からの本書に対する批評の中で、本書の「主題の核心に即した」(ザッハリッヒ)理解に出会った。「第四版への序」、p.52。

バルト『ローマ書』の序文を読み直す(2) [読書メモ]

カール・バルト『ローマ書講解』の序文から、気になる言葉のメモ

引用はすべて、小川圭治、岩波哲男訳『ローマ書講解』上(平凡社ライブラリー)、平凡社、2001。

(2)第二版の序文から

引用はすべて、小川圭治、岩波哲男訳『ローマ書講解』上(平凡社ライブラリー)、平凡社、2001。

(2)第二版の序文から

第1版について

「石ころ一つも残っていないほどの新しい改訂版」、「第一版は、今日、その長所と短所と共に、舞台から消え去ることができる。」「第二版への序」、p.17。

「すべて人間のすることは予備的な仕事でしかない。そして他のすべての仕事にもまして、神学の書物にはこのことが妥当する。」「第二版への序」、p.17。

「陣地の転換」

「第一版に対する好意的な論評の方が・・・自己批判に役立った。二、三の賛辞を読んでわたしは全く驚き、ただちに主題の核心(ザッヘ)を言い換え、全力をあげて陣地の転換を行わざるをえなかった。」「第二版への序」、p.19。

易しく分かりやすければいいというものではない

「われわれ神学者が、ともかくも「信徒」の関心をもっとも強く引きつけるのは、われわれがあまり表立って、意図的にかれらのことを考慮するときではなく、すべての実直な職人がそうであるように、ただ単純にわれわれの問題に取り組んでいるときである。」「第二版への序」、p.21。

複雑な状況の中で

「われわれにとってパウロのローマ書も、神学の今日における状況も、今日の世界情勢も、神に対する人間の状況も要するに単純ではない。このような状況の中でその人にとって真理が問題となるならば、その人は勇気を奮い起こして、まずいったんは単純ではありえないという状況に立たねばならない。」「第二版への序」、p.21。

カルヴァンの注解について

カルヴァンの注解は、「一世紀と十六世紀との間に立っている壁が透明になるまで、パウロが向こう側で語るのを十六世紀の人間がこちら側で聞くに至るまで、原典と読者との対話が主題の核心(ザッヘ)そのもの(それはあちらとこちらで異なったものではありえない!)に全く集中するに至るまで、その本文との対決の仕事に立ち向か」っている。「第二版への序」、p.25。

「批判」(クリティーク)とは

「批判するとは、・・・その文書に含まれているすべての言葉と語句を、・・・その文書が明らかに語っている主題の核心に即して判定すること、・・・ただ一つ語られうる事柄の光の下で解釈することである。」「第二版への序」、p.27。

注解に取り組むこと

「わたしが著者でないことをほとんど忘れてしまう地点まで、わたしが著者をよく理解して、かれをわたしの名で語らせ、わたし自身がかれの名で語りうるようになるほどの地点まで、理解しようとする者であるかぎり、わたしは突進しなければならない。」「第二版への序」、pp.27-28。

聖書の主題

「時と永遠の『無限の質的差異』・・・『神は天にあり、汝は地上にいる。』この神のこの人間に対する関係、この人間のこの神に対する関係が、わたしにとっては、聖書の主題である・・・。聖書はこの十字路にイエス・キリストを見る。」「第二版への序」、pp.30。

「神は神であるとの想定以外の想定を立てることができるだろうか。」(吉村訳では「想定」のところは「仮説」)「第二版への序」、p.31。

「以前と同様その後も、ローマ書の中にはわたしにとっても、説明の困難な箇所がある。」「第二版への序」、p.33。

熟考せよ

「わたしの『聖書主義的』方法の定式は、ただ<意識を集中せよ>ということ・・・。」(吉村善夫訳『カールバルト著作集14』p.15では「熟考せよ!」)「もし老子やゲーテを解明することがわたしの職務であるならば、わたしはこの方法を老子やゲーテにも適用するであろう。」「第二版への序」、p.33。

感動しないで!

「この本は非常に注意して読んでいただきたい、あまりに早く読まず、わたしのやり方をギリシア語本文や他の注解書と照合してほしい・・・。またどうかできるだけ『感動』したりしないでいただきたい。」「第二版への序」、p.35。

神の真実

「ギリシア語のピスティスを『神の真実』と訳したことが重要なことと考えられているが、わたしはどちらにしてもそれほど重要視しなかった。・・・ルドルフ・リーヒテンハンがこの新造語の精神的な生みの親だ」。「第二版への序」、p.37。

バルト『ローマ書』の序文を読み直す(1) [読書メモ]

カール・バルト『ローマ書講解』の序文から、気になる言葉のメモ

引用はすべて、小川圭治、岩波哲男訳『ローマ書講解』上(平凡社ライブラリー)、平凡社、2001。

(1)第一版の序文から

引用はすべて、小川圭治、岩波哲男訳『ローマ書講解』上(平凡社ライブラリー)、平凡社、2001。

(1)第一版の序文から

「第1版への序文」の有名な書き出し

「パウロは、その時代の子として、その時代の人たちに語りかけた。しかしこの事実よりもはるかに重要なもう一つの事実は、かれが神の国の預言者また使徒として、すべての時代のすべての人たちに語りかけていることである。昔と今、あちらとこちらの区別には、注意しなければならない。しかしこのことに注意するのは、この区別が事柄の本質においては何の意味も持たないと知るためでしかありえない。」「第一版への序」、p.13。

歴史批評学と霊感説について

「聖書の歴史批評学的研究法は、それなりに正当である。むしろ聖書の理解のために、欠くことのできない準備段階を示している。だが、もしわたしがこの方法と、古めかしい霊感説とのどちらかを選ばなければならないとすれば、わたしは断然後者を取るだろう。霊感説は、はるかに大きく、深く、重要な正当さを持っている。なぜなら、霊感説は、理解の仕事そのものを示しており、それなしでは、すべての装備は価値を失ってしまうからである。もちろんわたしは、この二つのどちらかを選ぶ必要のないことを喜んでいる。」「第一版への序」、p.13。

パウロと向かい合って立つのではなく、「パウロと並んで立つ」。「第一版への序」、p.14。

「この書物が発見者の喜びに溢れつつ書かれていることに、だれしもが気づくであろう。」「第一版への序」、pp.14-15。

「予備的著作」、「待っている」

この著作は、多くの人たちが同じ場所にまだ発見されずに残っている「水脈を掘り当てる」ように協力してくれることを求めるための「予備的著作」でしかない。しかし、もしそのような期待が「考え違い」(吉村訳『カールバルト著作集14』p.4では「裏切られた」)なら、「この書物は、時が来るのを待たねばならない」。「ローマ書そのものも、時の来るのを待っている」。「第一版への序」、p.15。

ヴァイツゼッカー『荒れ野の四十年』(2)――いくつかの言葉 [読書メモ]

「心に刻むというのは、ある出来事が自らの内面の一部となるよう、これを誠実かつ純粋に思い浮かべる(ゲデンケン)こと」(永井訳、岩波ブックレット新版、p.6)。

「思い起こすとは、ひとつの出来事を正直に、混じり気なしに思い起こし、その出来事が自分の存在の内部の一部になってしまうほどにするということ」(加藤訳、『想起と和解』、p.11)。

「過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも盲目となります。」(永井訳、新版、p.11)

「罪責があろうがなかろうが、年を取っていようが若かろうが、われわれはすべてこの過去を引き受けなければなりません。・・・過去をあとから変更したり、なかったことにすることはできない・・・しかし、過去に対して目を閉じる者は、現在に対しても目を閉じる」(加藤訳、『想起と和解』、p.18-19)。

「心に刻むことなしに和解はない」(永井訳、新版、p.12)

「思い起こすことなくして和解は起こりえない」(加藤訳、『想起と和解』、p.19)。

「心に刻む(エアインネルン)というのは、歴史における神のみ業を目のあたりに経験すること」(永井訳、新版、p.12)

「想起とは神の歴史における働きを経験すること」(加藤訳、『想起と和解』、p.20)。

「もしわれわれが、現在の行動とわれわれに課せられている未解決の課題へのガイドラインとして自らの歴史の記憶を役立てるなら、この四十年間の歩みを心に刻んで感謝することは許されるでありましょう。」(永井訳、新版、p.23)

「われわれがこうしたわれわれ自身の歴史的な思い出を、現在における自分の態度を定める基準とし・・・まだ解決していない課題に向かう手引きとして用いることができるならば、この四〇年間の歩みに感謝することもゆるされるでありましょう。」(加藤訳、『想起と和解』、p.36)